“是个本科就行”的时代,结束!

2025/8/1 22:31:00 114招生网 【大 中 小】

日前,广西本科开始第四次征集志愿,即第四次补录。如果算上常规录取,这已经是本科第五轮录取了。在第四次征集志愿中再次强调不受文化成绩最低录取分限制,所有未被录取同学均可填报。

来源:广西招生考试院

近年来,很多省市本科招生遇冷,不得不多次征集志愿,高校招生困境今年尤为突出。这绝对是一种进步:为什么上大学?是否值得?

“是个本科就行”的时代,结束!

在今年的高考录取中,部分普通综合类本科高校遭遇招生困境,多次征集志愿仍难以完成招生计划。

除了广西不受文化成绩限制外,更多的省份在征集志愿通知中,开始降分录取。

根据广东省教育考试院发布的消息,首次征集志愿时要求普通类(历史):总分454分、普通类(物理):总分426分。均为低于本科线10分录取。第二次征集志愿时要求普通类(历史)总分439分、普通类(物理):总分411分。在首次降10分基础上,又降15分,也就是低于本科线25分录取。第三次征集志愿条件为普通类(历史):总分428分。普通类(物理):总分400分。也就是低于本科线36分录取。

陕西也是同样的情况。本科批次第一次征集志愿投档录取后,部分招生计划仍未完成,再次征集志愿。为填补招生计划缺口,其中部分高校降分扩大填报生源范围。普通类(历史)达到录取最低控制分数线下15分,即399分(含);普通类(物理)达到录取最低控制分数线下30分,即364分(含)。

此外,还有部分高校多次登上征集志愿名单。以贵州为例,本科批第三次征集志愿名单中,多所普通综合类本科高校赫然在列。一些高校的缺额情况较为严重,甚至出现同一高校多个专业都需征集志愿的现象。而这种情况并非个例。

究其原因,高校自身吸引力不足是重要因素。部分普通综合类本科高校学科专业建设滞后,一些专业与市场需求脱节,学生毕业后就业困难,导致考生报考意愿降低。

与此同时,近年来职业本科报考热度高涨。深圳职业技术大学2025年在广东省物理类投档最高分达到了617分,“赶超”国内多数211高校,甚至超过吉林大学、东北大学等老牌985部分专业组分数线。

这些选择的背后,显然是因为就业。“是个本科就行”的时代,结束了!

如今,考生的志愿填报观念愈发成熟,不再仅仅追求本科院校的 “帽子”,而是看含金量和性价比。

本科文凭,也“拯救”不了民办高校?

在这些本科招生困境中,民办本科尤为凸显。

广东省教育考试院近日发布的2025年本科批次第二次征集志愿的通知显示,第一次征集志愿录取后,广东省本科批次仍有个别省内民办院校存在缺额计划,其中,湛江科技学院、广东理工学院、广州华立学院、广东工商职业技术大学、广州工商学院等5所院校缺额计划较大。

参考征集志愿表发现,湛江科技学院第二次补录,缺额人数仍然高达5600余人。也就是说,经历常规志愿填报录取与第一次补录后,仅招收了不足3000人。

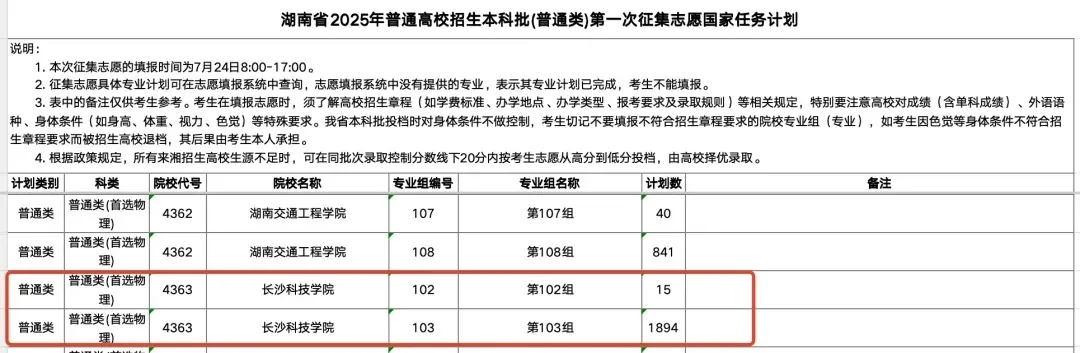

湖南省2025年高招第一次征集志愿国家任务计划时,在物理类中,长沙科技学院两个专业组共有1909个征集计划,而该校今年总招生计划数是2269人。长沙医学院两个专业组有1284个征集计划,学校今年总招生计划数2740人。

民办大学的招生困境提醒我们,本科文凭也拯救不了民办高校。很多孩子,宁可上大专,也不选择民办本科了。

但民办高校的困境并非所谓质量,更多是因为学费。高等教育普及化后,面对不菲的学费,大家开始算经济账:为什么要上?能给我什么?

从学费方面来看,民办本科的高昂学费长期以来广受“诟病”。公办本科高校的学费一年大多在4000-6000元左右,而民办本科的学费普遍是公办院校的4-6倍,甚至更高。像前文所述的湛江科技学院学费最低的专业就达到32000元/学年,北京金融科技学院每学年学费则高达79800元。

在这笔“巨款”面前,大家都开始思考:是否值得?除了钱,还有时间,即机会成本。如果花这么多钱,这么多时间,也不能确保将来有一份体面工作,是否值得去读?

当教育投资无法在就业中获得相应的回报,家长和考生们自然会对民办本科的性价比产生质疑。

不少家庭开始算经济账,宁愿让孩子复读或者选择公办专科,也不愿花高价再去读民办本科。

从公众角度来看,招生难不必大惊小怪,这不是一所学校的困境。从高校角度,需要厘清的是,随着高等教育的普及化,已经由“卖方市场”开始转向“买方市场”,必须靠质量,尤其是就业质量赢得考生,而不只是一张文凭,否则,他们宁愿不要。

只是在这场竞争中,民办高校因为财政支持的劣势地位,被推到了前排。伴随生源的快速下跌,公办学校也必然难逃厄运——如果不解决质量问题,学费便宜,也未必上!因为选择会越来越多,因为还有时间成本!

本文为中国教育在线原创文章,版权归中国教育在线所有。

转载请注明:转载自中国教育在线

作者:杨菲菲

参考资料:

民办本科院校招生大规模遇冷,不“香”了?中国新闻周刊

陕西高考本科线降分补录 民办院校成缺口主力;华商报